前回までで,Folded Cascode Opampの入出力範囲についてまとめました.今回はいよいよ具体的な設計編へ入っていきます!

Folded Cascode Opampの具体的な設計方法については,下記動画を参考にさせていただきました.英語による講義のため,重要な箇所をかいつまんで説明していきます.インドのRV工科大学のNITHIN教授が解説しています.https://nithinm.netlify.app

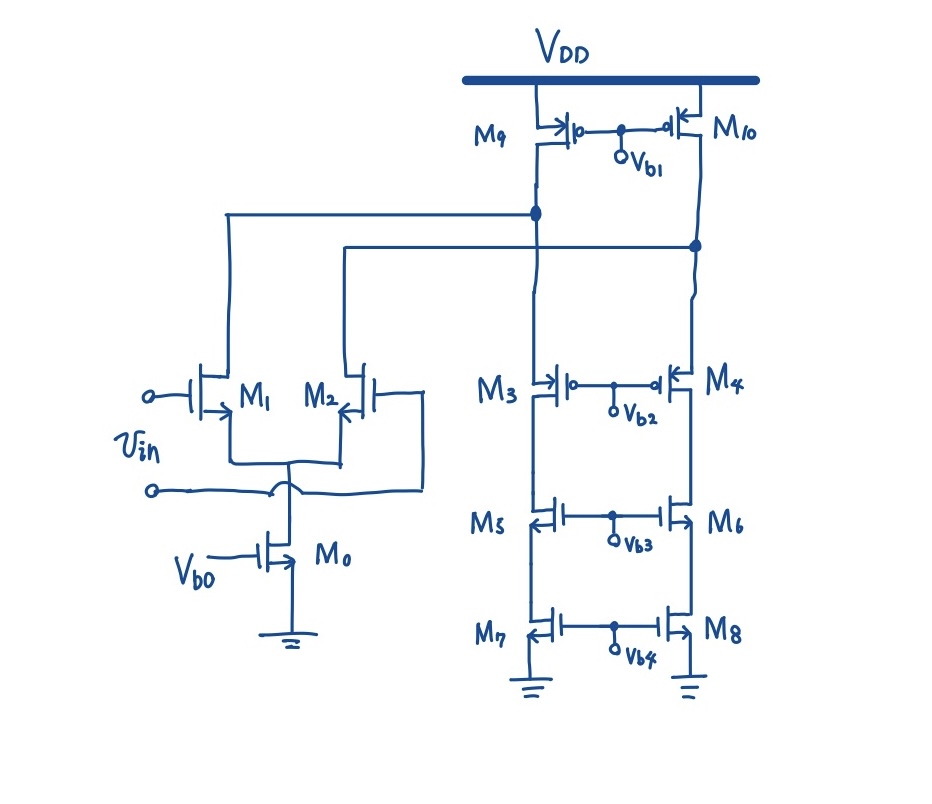

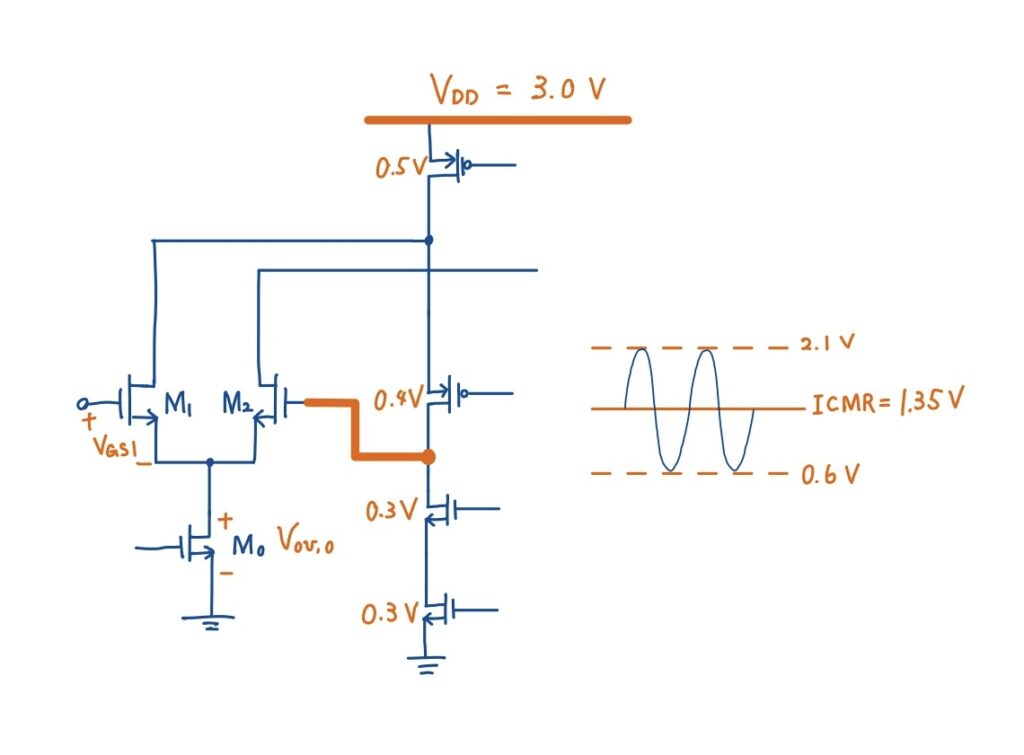

回路図は前回,前々回に解説したNMOS差動入力型のFolded Cascode Opampを取り扱い,M0~M10までの11個のトランジスタのサイズを決定してきます.

設計に使うパラメータと仕様要件は下記に示します.(目安としてこのくらいの数字ですね.)

仕様

\(V_{DD}=3.0V,Power=10mW,Diff Swing=3.0V,Gain=2000\)

設計パラメータ

\(\mu_nC_{ox}=60uA/V^2\),\(\mu_pC_{ox}=30uA/V^2\),\(\lambda_n=0.1V^{-1}\),\(\lambda_p=0.2V^{-1}\),\(V_{thn}=|V_{thp}|=0.7V\)

今回の設計は3stepで完了です.①消費電力から必要電流の見積もり→②各トランジスタに流れる電流から動作点の決定→③フィードバックして,設計未達箇所のフォロー

では順番に解説していきます.

1st 各トランジスタの電流見積もり

まずはじめに決めるべきは,各ブランチに流れる電流です.今回の仕様としては,\(V_{DD}=3.0V,Power=10mW\)が要求されています.

\(Power (10mW) =V_{DD} (3.0V) \times I_D \)なので,この回路内で流して良い電流は\(I_D=3.33mA\)が上限になります.そのため,少しマージンを持って\(I_D=3.0mA\)で設計を進めます.

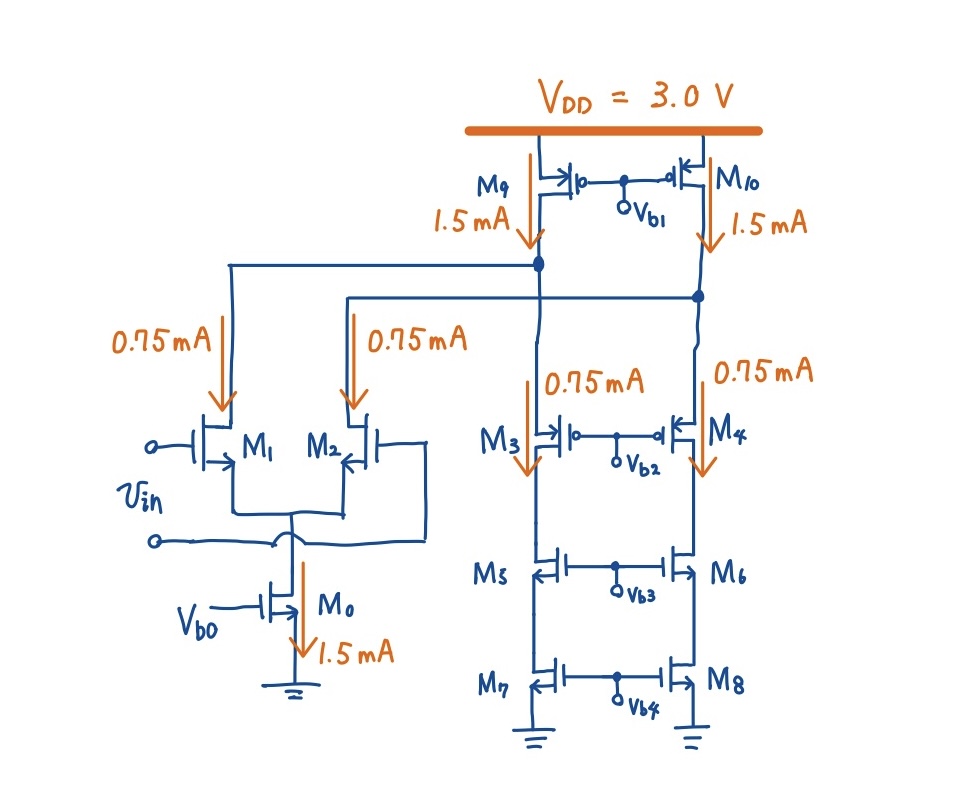

この回路に流れる全電流はM9とM10(バイアスカレントソース)で決まってきますね.M9とM10に流れる電流をそれぞれ1.5mAとすると,全体に流れる電流3.0mAで抑えられそうです.M9の電流はM1とM3へ分流され,M10の電流はM2とM4へ分流されるので,各ブランチに流れる電流は下図のようになります.

講義内でも少し触れられていますが,まずはじめの電流はこのように仕様から手計算ベースで当たりをつけていき,最終的にはシミュレーションで細かな値を見つけていく,といったのが実際の設計手法になってきます.

以上で,1st Stepはクリアです.これで各トランジスタに流れる電流が下記のように求まりましたね.

\( I_{M0,M9,M10}=1.5mA,I_{M1-M8}=0.75mA\)

2nd オーバードライブ電圧

出力段の動作点

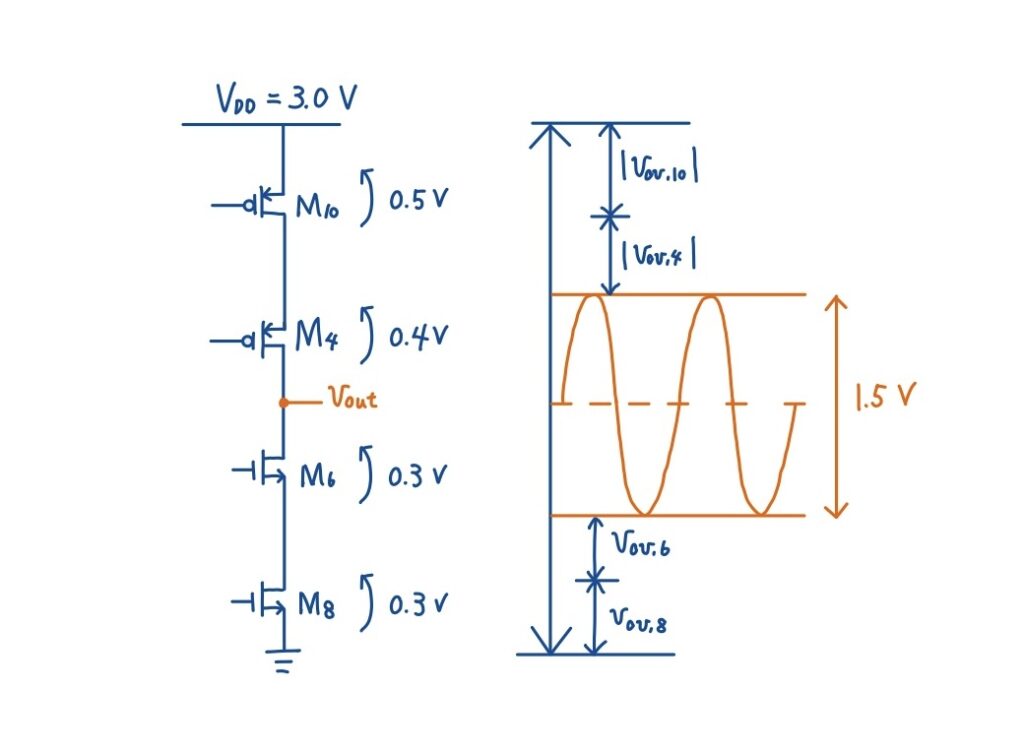

各トランジスタに流れる電流が見積もることができたので,次は出力段の動作点(バイアス点)を決定していきます.つまり大信号をどこで動作させるかを決定していくかということですね.

Diff swing=3.0Vという仕様なので,シングル出力で考えれば1.5Vの振幅を確保できればOKです.

出力段の動作点を考える上で,出力電圧範囲を考慮するため,下図のように,M10,M4,M6,M8の4つについて考えます.この4段によって,\(|V_{ov,10}|+|V_{ov,4}|+V_{ov,6}+V_{ov,8}=3.0V-1.5V\)を満たす必要があります.ここで,各トランジスタのオーバードライブ電圧をざっくりと仮定していきます.最も電流を流す必要があるM10のオーバードライブ電圧を0.5Vとし,残りの1.0Vを3つのトランジスタで分配する感じです.M6,M8,M4は同じ電流が流れる想定ですが,M4がPMOSであることを考慮し,\(V_{ov,4}=0.4V,V_{ov,6}=V_{ov,8}=0.3V \)とします.実際の製品設計ではもう少しマージンが必要であったりするのですが,手計算レベルでのスタートはこのくらいでも大丈夫だと思います.

各トランジスタのオーバードライブ電圧が求まったので,下式の関係式に代入していき,W/L比を決定していきます.電流とオーバードライブ電圧が求まれば,他のパラメータはプロセスで凡そ決まっているため,次第にW/L比率が出てきます.(NMOSの式ですが,PMOSも同様です.)

\(g_m=\frac{2I_D}{V_{GS}-V_{th}}=\mu_nC_{ox}\displaystyle{\frac{W}{L}}(V_{GS}-V_{th})\)

→ \(\displaystyle{\frac{W}{L}} = \frac{2I_D}{\mu_nC_{ox}V_{ov}^2} \)

以上から,M3~M10までの8つのトランジスタサイズが求まりました.

\( \displaystyle{\frac{W}{L}}|_{5-8}=278,\displaystyle{\frac{W}{L}}|_{3,4}=313,\displaystyle{\frac{W}{L}}|_{9,10}=400 \)

入力段の動作点

続いて,入力段(M0,M1,M2)のサイズを考えていきます.入力レンジの範囲について,今回の例では要求仕様がないため,一般的に使えるようユニティゲインバッファを想定し,出力レンジに合わせた入力レンジになるように設計していきます.その場合,出力レンジが0.6V~2.1Vのため,中央の1.35Vが入力レンジのセンターになるように動作点を決めます.イメージを下図に示します.ユニティゲインバッファを想定しているので,出力段の半回路と入力段をショートして考えています.

入力レンジのセンターをICMR=1.35Vと仮定したので,その仕様に基づいて,M0-M2のサイズを決めていきます.入力電圧は\(ICMR=V_{GS1}+V_{ov0}\)と書けます.

講義内の解説では,1.5mAを流すM9やM10がPMOSで\(V_{ov9,10}=0.5V\)だから,同じく1.5mAを流すM0はNMOSであることを考慮して,0.4V程度だと見積もっていますね.初期設計段階ではこの程度の精度で問題ないでしょう.すると,\(V_{GS1}=1.35V-0.4V\)なので.\(V_{GS1}=0.95V\)と求まります.つまり,\(V_{ov1,2}=0.25V\)です.この動作点は\(g_m\)にも直結するので,最終的にはシミュレーションで確認し,仕様を満たすようにチューニングする必要があります.あくまで,1周目の手計算レベルの仮設計で大体の当たりをつける目的くらいの認識が良いと思います.

電流とオーバードライブ電圧が求まったため,2ndと同様の式を用いてW/L比を算出すると以下のようになります.

\( \displaystyle{\frac{W}{L}}|_0=313,\displaystyle{\frac{W}{L}}|_{1,2}=400 \)

3rd 仕様確認,フィードバック

ここまでで全てのトランジスタのW/L比率,オーバードライブ電圧,電流を求めることができました.

続いてのStepとしては,1st,2nd Stepで設計したサイズが仕様を満たしているか確認します.電源電圧を前提として,Power及びSwing範囲の仕様を満たすように設計したため,残すところは利得の仕様ですね.そのため,利得が仕様を満たしているかどうかを確認していきます.

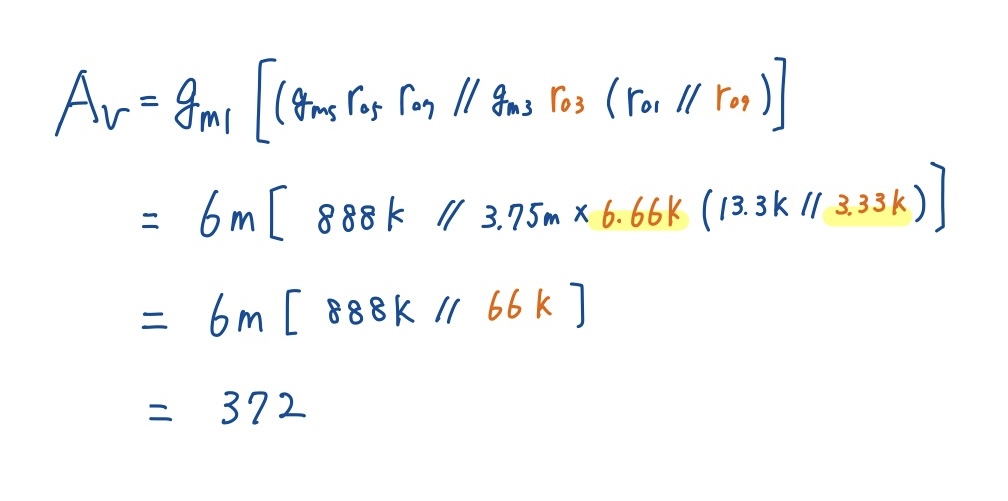

Folded Cascode Opampの利得の導出は前々回の記事で紹介しましたね.こちらを用いて具体的に数値を当てはめて利得を確認します.

\( A_v = g_{m1}[(g_{m5}r_{o5}r_{o7}||(g_{m3}r_{o3}(r_{o1}||r_{o9})]\)

各トランジスタに流れる電流とオーバードライブ電圧から各値を導出します.

\( g_{m1,2}= \frac{2I_D}{V_{GS1,2}-V_{th}} = \frac{2\times0.75mA}{0.25V}=6mS \)

\( g_{m3,4}= \frac{2I_D}{V_{GS3,4}-V_{th}} = \frac{2\times0.75mA}{0.4V}=3.75mS \)

\( g_{m5,6}= \frac{2I_D}{V_{GS5,6}-V_{th}} = \frac{2\times0.75mA}{0.3V}=5mS \)

\( r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D}\) なので,

\(r_{o1,2}=13.3k\Omega,r_{o3,4}=6.66k\Omega,r_{o5~8}=13.3k\Omega,r_{o9,10}=3.3k\Omega \)

となります.ここまでの数値を利得の計算式に代入すると次のようになります.(数式に色をつける方法に苦戦したため,手書きです.)

372倍では,仕様の2000に対してかなり不足しているため,改善しなくてはいけないです.

ここで,ゲインを不足している原因を探すと,上式の橙色で示した部分(M3とM9の出力抵抗)が小さいことに影響がありそうです.この出力抵抗を上げることは簡単です.W/L比を維持したままL長を太くすればよいです.\( \lambda \propto \frac{1}{L}\) なので

\(L_{3,4}\) を2倍すると,\(\lambda_p\)は\(\frac{1}{2}\)となるため,\(r_{03,4}=6.66k\Omega \)

\(L_{9,10}\) を4倍すると,\(\lambda_p\)は\(\frac{1}{4}\)となるため,\(r_{09,10}=13.3k\Omega \)

この修正によって,利得は仕様を達成できますね.これにて,設計の叩き台となる各トランジスタのサイズを決めることができました.

注意点としては,出力抵抗を上げるためにLを太くしましたが,W/L比も維持しているため,Wsizeも当然大きくする必要があります.つまり,面積がかなり大きくなります.M9,M10は元のL長の4倍,Wも4倍のため面積は16倍です.今回の設計例では,面積要求がないため,数式上でサイズを調整し仕様に落とし込むことができましたが,実際の設計では面積とのトレードオフも十分に考える必要があります.また,記事中で何度か触れましたが,最終的にはやはりシミュレーションで調整することが大事です.

今回は設計手法について,具体的な数値を用いながら解説しました!

3回に渡りFolded Cascode Opampについて説明しましたが,中々のボリュームになってしまいました...ご要望があればノイズ特性や周波数応答(f特)についても触れたいと思います!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

参考文献

『アナログCMOS集積回路の設計 ― 応用編 ―』

Behzad Razavi(著),黒田忠広(監訳)/ 丸善出版

本稿では,本書の 第9章「オペアンプ」 を主に参照しています.

筆者が所有しているのは第1版ですが,最近 第2版 が出版されたようです.

『アナログCMOS集積回路の設計 ― 基礎編 ―』

Behzad Razavi(著),黒田忠広(監訳)/ 丸善出版

基礎編も同様に 第2版 が出版されています.